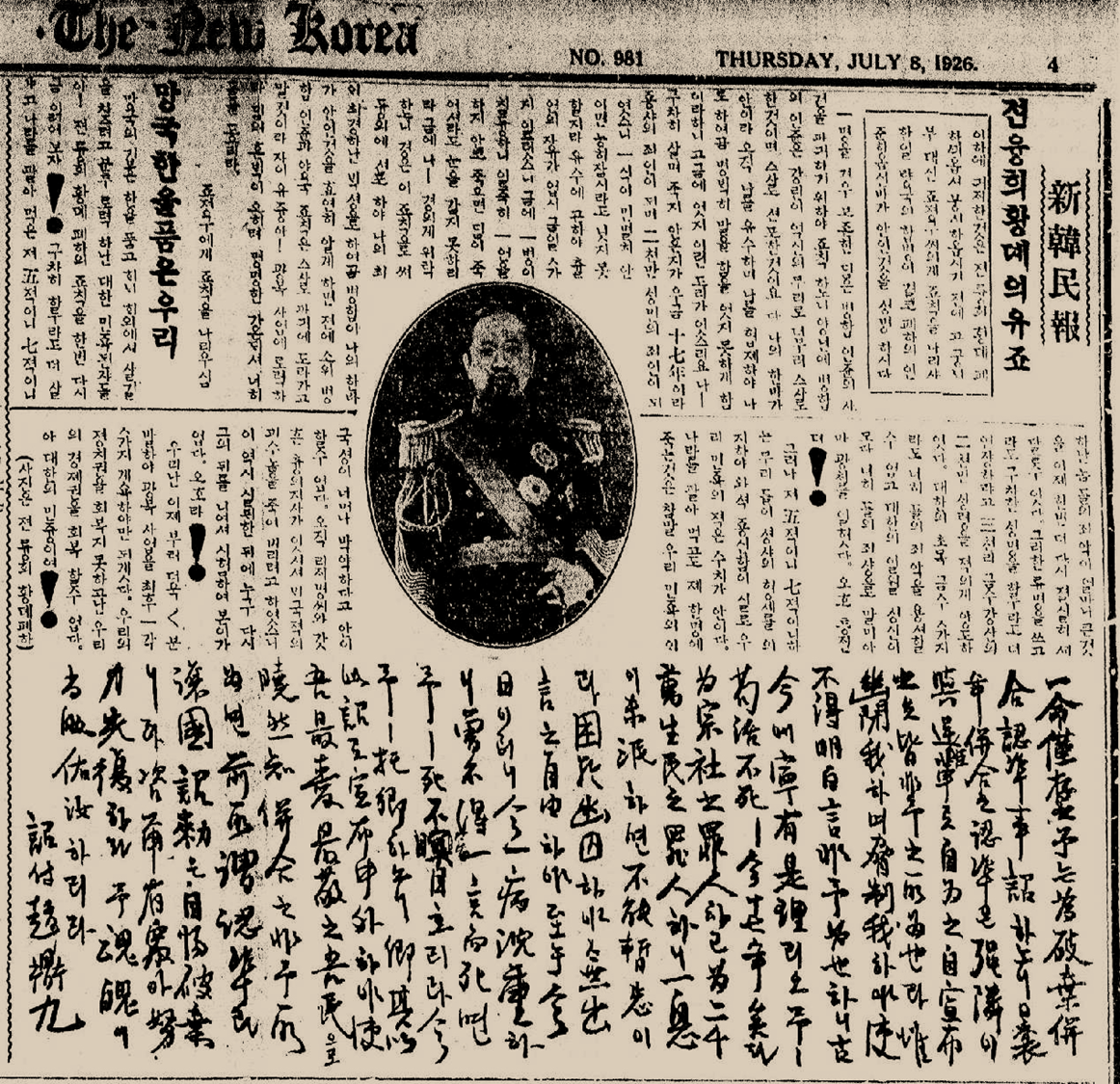

얼마 전 대구시 중구청의 순종 동상 철거로 시끄러웠던 일이 있었다.(설치: 2013년 대구 중구청장 윤순영 / 철거: 2024년 류구하) 순종 동상 철거 사건은 지방자치단체의 저렴한 문화행정의 민낯을 보여주는 사건이었다. 나라를 들어 일본에 바치기 직전 전국 백성들을 무마하고자 전국을 한 바퀴 돌았던 일인 순행을 기념하겠다고 도로 한 가운데 동상을 세웠다가 또 통행에 불편을 준다며 부숴버린, 예산 낭비의 전형이었다. 그러나 이 사건의 본질을 도외시 한 채 일부 언론은 의친왕 후손인 어느 "황손"의 말을 옮기며 "예우"를 말했다. 동상이 살아있는 것도 아니고, 게다가 “동상”에게 예우라니... 아직 전근대 사회에 살고 있나 싶었다. 결국 순종 동상은 철거되었다. 철거 와중에서도 발목을 잘랐다며 어찌나 ..