목록2024/02 (10)

일상 역사

금화초등학교, 중군영, 청수관, 천연정

금화초등학교, 중군영, 청수관, 천연정

서대문구 천연동의 금화초등학교 앞에는 3개의 표석이 있다. 하나는 중군영 터, 하나는 천연정 터, 하나는 청수관 터다. 표석 세 개만으로도 이곳에 많은 이야기가 서렸음을 알 수 있다. 그럼 그 역사 속으로 들어가 보자. 연못이 있던 자리금화초등학교가 있던 자리에는 본디 연못이 있었다. 연못은 모화관 남쪽에 연못을 조성하라는 조선 태종의 지시에 따라 1408년에 판 것이다. 궁 서쪽에 있다고 하여 ‘서지西池’라고 불렀다. 조선시대에는 이 외에도 남대문 밖의 남지南池, 동대문 밖의 동지東池가 있었는데, 모두 연꽃이 만발했다. 그래서 그 해 어느 연못의 연꽃이 활짝 피는가에 따라 정권의 향방이 달라진다는 소문이 있었다. 서지의 연꽃이 활짝 피면 서인이, 남지의 연꽃이 활짝 피면 남인이 득세했다는. 또 ‘반송지..

자격루보다 오래된 물시계

자격루보다 오래된 물시계

'물시계'라고 하면 세종 때 만든 조선시대의 자격루를 떠올릴 것이다. 물을 흘러내려 시간을 측정하는 기구인 물시계는 오랜 역사를 갖고 있다. 낮에는 해로 시간을 측정하면 되지만 해마저 잠든 밤에는 시간을 측정하는 게 쉽지 않았다.(간의簡儀나 일성정시의日星定時儀 같은 일종의 별시계도 있었지만 잠 안 자고 내내 별을 관측하며 시간을 측정하는 일은 쉽지 않았을 거다.) 그래서 밤의 시간은 대체로 물시계에 의존했다. 초기의 물시계는 통 밑에 구멍을 낸 것이었다. 물시계에 샐 '루漏' 자를 쓰는 것도 그래서일 것이다. 중국에는 한대漢代 간단한 물시계인 누기漏器가 실물로 남아 있다.(원통형 금속 용기 아래 물이 빠지는 구멍이 있다.) 자격루처럼 여러 통을 두고 마지막 통에 부표를 넣어 떠오르게 하는 방식의 물시계는..

(동영상) 직박구리, 종달새인줄

(동영상) 직박구리, 종달새인줄

직박구리는 참새목 직박구리과 새다. 우리나라를 비롯하여 일본에 서식한다. 야산이나 공원에서 쉽게 볼 수 있다. 텃새처럼 보이지만 이동하는 아이들도 있어 중국 남부 해안에서 겨울을 나기도 한다. 몸길이는 28cm 전후로 날렵한 체형을 가졌다. 깃털은 회갈색이나 회색에 가깝다. 갈색 깃털도 섞여 있지만 종달새 같은 갈색은 아니다. 머리 깃털이 올라와 있어 종달새로 착각했다. 그런데 찾아보니 종달새는 흥분했을 때만 머리 깃을 세운다고 한다. 막 자고 일어나 머리가 뜬 아이처럼 귀엽다. 잡식성으로 잠자리, 말벌, 과일, 곡식 등을 먹는다. 겁이 많아 가까이 오진 않지만 더러 공원에서 사람들이 남기고 간 음식을 먹기도 한다.(빵, 과자 이런 것들) 5~6월이 산란기로 대략 4~5개 정도 알을 낳는다. 일본어로는 ..

당나라 관리 주자사, 신라에 오다

당나라 관리 주자사, 신라에 오다

신라와 당은 오랜 시간 사절을 주고받았다. 당시 바다를 건너 사신으로 간다는 것은 목숨을 거는 일이었다. 삼국사기에는 바다를 건너오다 사고를 당한 사신 이야기도 나온다. 당나라 사신 가운데 처음 이름을 올린 사람이 주자사다. 삼국사기 신라본기 진평왕에는 아래와 같은 기사가 있다. "48년(626) 가을 7월에 당唐이 사신을 보내 조공朝貢했다. 당 고조高祖가 주자사朱子奢를 보내 고구려와 서로 화친할 것을 권유하는 조서를 내렸다." 당나라 사신들의 이름은 종종 언급되나 구당서나 신당서 열전에 입전된 사람은 많지 않다. 그러나 주자사는 유학전儒學傳에 실려있다. 이는 그만큼 동시대 그의 학문이나 글솜씨가 인정받았던 것을 의미한다. 그럼 그의 열전을 옮겨 본다. (*밑줄은 번역에 자신 없는 부분이니, 언제든지 댓..

영천시장 폭발 사건, 범인은?

영천시장 폭발 사건, 범인은?

서대문구 영천시장, 서울 도심의 대표 시장이다. 사직터널 너머 금천시장, 통인시장도 유명했으나 두 군데는 이미 시장의 기능을 상실하고 먹거리 타운으로 변질된 지 오래다. 영천시장에는 초입의 야채, 채소가게를 필두로 닭강정, 건어물, 어물전, 잡화점, 뎀뿌라 어묵, 꽈배기, 떡볶이, 전집, 김치, 반찬가게 등등 우리가 시장에서 기대할 수 있는 모든 것이 있다. 또한 최근 백 년 가게로 지정된 순댓국집, 베트남 부부가 하는 쌀국숫집을 비롯해 줄 서서 먹는 맛집도 여럿 있다. 그 일은 이곳에서 시작되었다. 1984년 7월 6일 아침 8시 10분 분주히 장사를 준비할 시간, 영천기름집(주인 박■■, 46) 점포 안에서 가게에 놀러 왔던 권■■ 씨(36, 용산구)가 진열대 위에서 쇼핑백을 발견했다. 한 시간 전 ..

경술국치, 대한제국이 멸망하던 날

경술국치, 대한제국이 멸망하던 날

국권 피탈, 즉 경술국치 다음날(1910.8.30.), 황성皇城엔 더 이상 황제皇帝가 없기에 황성신문皇城新聞은 한성신문漢城新聞으로 이름을 바꿨다. 제호 사이로 여전히 태극기는 펄럭이지만 귀퉁이 날짜는 융희隆熙4년 대신 명치明治39년으로 바뀌었다. 흥미로운 것은 제호 아래 첫 기사는 조선귀족령朝鮮貴族令이다. 조선 귀족들의 현실적인 궁금증을 해소해 주는 것이 급선무였던 모양이다. 다음 2면에는 순종純宗의 조칙과 칙유, ‘일한합병조약문日韓合倂條約文’ 그리고 메이지 천황의 조서와 한(대한제국)황실 대우 조서가 실려 있다. 순종의 조서나 칙유, 조약문은 일본이 간여해 작성한 것일 터, 메이지 천황의 조서를 옮겨본다. 짐이 동양의 평화를 영원히 유지하여 제국의 안전을 장래에 보장할 필요를 생각하며 또한 평상시 한국..

일제강점기 해구신 광고

일제강점기 해구신 광고

화태청관영 해구신 신품 도착 정기를 보충하고 정력 강장에 신비로운 효과를 가진 전 세계에 유일한 고귀한 실탄 진품이외다. 구해서 복용하길 원하시는 분은 설명서를 요청하시면 무료 증정합니다. / 과연 백발백중 증명서 부산부 초량정 / 합자회사 대양무역사 大洋貿易社 / 전화 1-182번 / 계좌 부산7922번 [매일신보 1938.11.12.] 해구신이 무엇인가? 국립국어원 표준국어대사전은 이렇게 정의했다. 해구-신(海狗腎): 물개의 음경과 고환을 한방에서 이르는 말. 보신 강정제로 쓴다. 해구신은 오래 전부터 강정제로 유명했다. 동의보감에 따르면, 오로칠상五勞七傷, 신기가 쇠약해지거나 음위에 힘이 없거나 얼굴이 흙빛에 정기가 차거나, 남성의 정력이 쇠약해졌거나, 지나친 성생활로 성기가 피로해져 수척해진 것을..

서울 전망대, 이태원 부군당

서울 전망대, 이태원 부군당

이태원梨泰院, 조선시대 한성의 원院 가운데 하나다. 조선시대의 교통 시설로 역驛과 원이 있었는데, 역이 공무원용 터미널이었다면 원은 호텔이라, 역에서는 말을 빌려 또는 바꿔 타고, 원에서는 숙식을 제공받았다. 옛 한성부에는 역으로는 노원역과 청파역, 원으로는 보제원, 홍제원, 그리고 이태원이 있었다. 미군이 서울에 주둔한 이래, 우리의 대표 수출품이 다람쥐(진짜 살아있는 거)였던 때부터 이태원은 국제적 동네였다. 일제강점기 마을 전설에 따르면 이태원은 본디 이태원異胎院(다른 태아가 있는 원)이란 이야기가 있으니, 임진왜란 때 한양에 주둔했던 가토 기요마사(加籐淸正)가 범했던 여성들이 이곳에 모여 살며 그때 가진 아이를 낳았다고 하여 그리 불렸다는 거다. 전쟁의 참혹상이긴 하나, 더 비참한 건 그들이 모여..

오래된 고민 탈모, 일제강점기 발모제

오래된 고민 탈모, 일제강점기 발모제

탈모는 예나 지금이나 현대 의학의 난제 가운데 하나다. 원형 탈모 상담하러 갔더니 의사 선생님이 대머리였다는 웃지 못할 이야기도 있다. 겪어보지 않은 사람은 전혀 이해할 수 없는 고민이라고 하면서도, 또 한 편으로는 이를 숙명으로 받아들이고 웃음으로 승화하는 경우도 종종 본다. 대학 다닐 때부터 머리가 빠지기 시작한 친구는 "레닌, 트로츠키, 세상을 바꾼 이들은 모두 탈모인"이었다고 주장했으며, 또 어떤 선배는 전대협이 실은 "전국 대머리 연합회"의 줄임말이라고도 했다. 이런 농담은 우리나라에 국한된 것이 아니었으니, 세기말 괴작 "이나중 탁구부"에서는 무지개가 "7명의 대머리 노인들이 나라가 정해주는 시간, 정해진 장소에 모여 만든 것"이라는 놀라운 학설을 던졌으며, 뮤지컬 "스위니 토드"에서는 사기꾼..

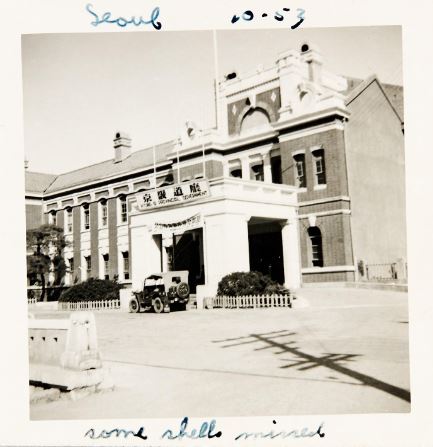

명동예술극장, 옛 경성 명치좌

명동예술극장, 옛 경성 명치좌

명동지하도에서 올라와 줄지어 있는 먹거리 노점을 따라 걸어가다 보면 왼편에 고풍스러운 건물 한 동이 있다. 국립극장 명동예술극장으로 일제강점기에는 ‘메이지자(또는 명치좌明治座)’로 불렸던 영화관이다. 메이지자는 현재까지 도호(東寶), 도에이(東映)와 더불어 일본 삼대 영화사로 불리는 쇼치쿠(松竹)가 만든 영화관이다. 쇼치쿠는 1895년 공연장 영업을 시작해 1920년 쇼치쿠 키네마 합명회사를 설립하여 본격적으로 영화산업에 뛰어들었다. 같은 해에는 제국활동사진주식회사를 세우고 1923년 오사카쇼치쿠자大阪松竹座, 1930년 도쿄극장(東京劇場) 등을 열었다. 이와 더불어 1930년대부터는 조선에 진출, 영화를 보급하는 한편 조선인 배우도 물색했다. 메이지자의 건축은 초대 극장장인 이시하라 료스케(石橋良介)가 ..